忘年恋名言

时间:2022-04-14 10:33 | 分类: 句子大全 | 作者:澎湃新闻 | 评论: 次 | 点击: 次

忘年恋名言

1. 形容绝世恋情的诗句

有所思

朝代:唐代

作者:卢仝

原文:

当时我醉美人家,美人颜色娇如花。

今日美人弃我去,青楼珠箔天之涯。

天涯娟娟姮娥月,三五二八盈又缺。

翠眉蝉鬓生别离,一望不见心断绝。

心断绝,几千里?

梦中醉卧巫山云,觉来泪滴湘江水。

湘江两岸花木深,美人不见愁人心。

含愁更奏绿绮琴,调高弦绝无知音。

美人兮美人,不知为暮雨兮为朝云。

相思一夜梅花发,忽到窗前疑是君。

2. 经典爱情

中国当代十大经典爱情评选活动才刚启动,还未正式评选。

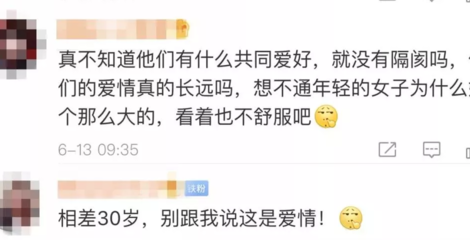

请看下面新闻: 中新社北京七月十三日电 (记者吴庆才)十三日,中国当代十大经典爱情故事征集评选活动在京正式启动。主办方称,备受关注的物理学大师杨振宁、翁帆的忘年恋完全符合条件,很可能当选“十大爱情经典故事”。

据介绍,本次评选将坚持“和谐美满、积极健康,真人真事、感人至深,公众推荐、影响广泛,专家评议、权威审核”四项原则,参选的故事必须是目前健在人物的真人真事。主办方将邀请全国知名专家、学者组成评委会,对应征故事进行层层筛选并对故事真实性进行严格核实,选出二十个入围故事,最后通过手机短信、网上投票和专家评选而产生中国当代十大经典爱情故事。

对于引起广泛关注的杨振宁、翁帆忘年恋能否当选“十大爱情经典故事”的问题,评委代表、中国社科院研究员、著名评论家白烨表示,杨翁恋完全符合条件,他本人愿意为它投上一票。他认为,尽管杨翁在年龄、阅历、学识等方面不一定般配,但两人以非凡的勇气顶住巨大压力,一直“夫唱妇随”,和谐美满,可见一定有其般配之处。

据了解,本次评选活动的消息一传开,立即有很多人支持杨翁恋入选中国当代十大爱情经典故事。不少支持者还在网上举了不少名人的忘年恋力挺杨翁恋。

如孙中山与宋庆龄、蒋介石与宋美龄、鲁迅与许广平、梁实秋与韩菁清、李敖与小屯等都是典型的“老少配”。 据悉,如杨翁恋当选十大爱情经典故事,将于十月底与其他九对当选的恋人一起受邀前往有“中国爱情岛”之称的湖南岳阳君山岛亲自种下爱情常青树,并出席中国爱情文化墙揭幕、“君山情结签名”、“君山爱情宣言”等系列活动。

3. 10首你最喜欢的爱情诗句

陆游,爱国诗人所写的衩头凤,表现出男子情怀的爱情,并且爱人回的一首更称经典:

《钗头凤。红酥手》 陆游

红酥手。黄滕酒。满城春色宫墙柳。东风恶。欢情薄。一怀愁绪,几年离索。错错错。

春如旧。人空瘦。泪痕红浥鲛绡透。桃花落。闲池阁。山盟虽在,锦书难托。莫莫莫。

《钗头凤。世情薄》 唐婉

世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风干,泪痕残。欲笺心事,独语斜阑。难难难!

人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊。怕人寻问,咽泪装欢。瞒瞒瞒!

接着就是诗经里的《击鼓》 这个被说烂了 但是还是觉得经典

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。

唐代《铜官窑瓷器题诗》有一句比较经典,网络上也有很多根据此句改变的版本,讲述了忘年恋的无奈。

君生我未生,我生君已老。君恨我生迟。我恨君生早。

《江城子》 苏轼经典,可以慢慢品

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。 千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。 相顾无言,惟有泪千行。 料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

《鹊桥仙。纤云弄巧》秦观 宋词表现爱情非常有韵味,所以个人也比较喜欢宋词,此首描绘牛郎与织女,同时用在现在的异地恋也很合适。

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

李清照,宋朝才女。能写出好诗词的人说明他的生活非常坎坷,但是所写的诗词被后人津津乐道,尤其是《一剪梅。红耦香残玉蕈秋》 更为经典。

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

说了李清照,就要说说李商隐,以前总觉的李清照和李商隐有什么关系,但是他们两个的诗都挺美,尤其是两首《无题》,也是经典之作。

《无题》 李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

《无题》 李商隐

昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。

身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。

嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。

最后一个应该说说刘禹锡了,我最喜欢的诗人,其诗句洒脱,喜欢这种感觉,而且细细品味还有其含义。其中《竹枝32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333335333763词》更为出色。东边日出西边雨,道是无晴却有晴。此晴到底是晴天的晴呢还是爱情的晴,一语双关,精彩绝伦。

《竹枝词》 刘禹锡

杨柳青青江水准,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴还有晴。

这十首诗词是本人的最爱,但萝卜白菜各有所爱嘛,也许您可能不太喜欢,但是的确是我一字一字打出来的,每首诗词都有他最出彩的诗句,本来我想只把喜欢的诗句写下来,但是有几首的确是觉得所有都挺好,所以就把整首诗都写下了。同时我觉得每个人的看法不同,可能一首诗词您觉得这句经典,我觉得那句经典,索性就让朋友您自己来选吧。最近工作很忙,也谢谢您的提问,回答您的问题时我又重新回顾了这些经典,现在心情舒服多了,呵呵,望采纳。

4. 求言情小说中的经典句子

雪轻落,一点一点消融 遥望中,一丝一丝心痛。

桃花之所以寂寞,是因为它为情动之人生长;为伤情之人绽放。

爱绝成痛;至恋成殇。

即使痛,也想爱下去。。这才是爱情。

这世界上一旦完全沉寂时,也不知它是在悲哀,还是在伤情。

静水流深,沧笙踏歌;三生阴晴圆缺,一朝悲欢离合。

人世间有百媚千红,唯独你是我情之所钟。

当完美的人不再完美,当目空一切的人忽然有了牵挂,那么,神话将不再是神话。

你离开的这个季节,没有忧伤。只有无休止的思念在漫延疯长。

生能尽欢,死亦无憾。

蓄起亘古的情丝,揉碎殷红的相思。

记忆,是一种幸福,也是一种残酷。

爱一个人,是没有条件也没有自尊可言的。

5. 谁知道“君生我未生,我生君已老”的后两句

君生我未生,我生君已老 君恨我生迟,我恨君生早

君生我未生,我生君已老 恨不生同时,日日与君好

我生君未生,君生我已老 我离君天涯,君隔我海角

我生君未生,君生我已老 化蝶去寻花,夜夜栖芳草”

此诗为唐代铜官窑瓷器题诗,作者可能是陶工自己创作或当时流行的里巷歌谣。1974-1978年间出土于湖南长沙铜官窑窑址。见陈尚君辑校《全唐诗补编》下册,《全唐诗续拾》卷五十六,无名氏五言诗,第1642页,中华书局,1992年10月版。

文学评论|《七步镇》:一个肉身两个“我”的五十年历程

当代中国本土作家陈继明(1963年-)的《七步镇》(《十月》2018年第一期),以对当下个体自我的神经病理学诊断为诱因,继而按照今世→前世的叙事架构,叙述一个肉身两个“我”的两个五十年历程。

《十月·长篇小说》2018年第1期封面

《七步镇》以柏拉图意义上的回忆说或宗教意义上的前世-今生说为小说谋篇布局的理论工具,但并不以之为小说本身的哲学认识论或宗教历史观。不论回忆说还是前世—今生说,都以个人自身的灵魂或自我意识所具有的不朽性或不灭性为预设。一旦一个人自母胎中以肉身现身,他或她在今生对自我追问的程序就不可避免地启动了。这种对自我或“我自身”的追问并不限于今生有踪迹可查的人生轨迹,而且可以几近无限期地逆时间河流溯源至自我的前自我以及前自我的前自我。

这种自我追问给小说家的创作提供了叙事的理论编程,一切人类自身的过往都可以作为叙事材料在创作想象力的推动下,最后生成为一部部魔幻而现实的文学作品,如同一条骨架匀称的鱼附上饱满的肌肉,悠哉游哉地游弋在文学水域之中。《七步镇》是坊间新近出炉、归于此类的一部长篇小说。本文紧扣第一手文本深度解析《七步镇》如何运用上述理论工具探索个体自我与家国自我的百年精神史。

一、两个“我”:第一东声与第二东声

与作家陈继明本人在年纪与阅历上具有高度相似性的东声患上强迫回忆症。他自第一个本命年即改革开放的春风已轻轻吹拂的1979年肇始,被卷入因痛苦而漫长、因易逝而短暂的四十年身心苦难史。在一次偶遇的聚餐上,他在新友人的精神分析法帮助下尝试治疗这种“死不了,活不好”、“不算病的病”,一种以“忘不了一些事情,尤其忘不了那些‘没有理由的死’”(《十月》第21页,以下只标页码)为病症的身心病。

在治疗过程之前,他在意料之中知晓折磨自己的一部分回忆与自己五十年的今生即“前半生”(第53页)密不可分。在治疗过程之中,医师对他做出精神身体医学或身心医学上的诊断,让他在意料之外知道还有一部分回忆与“上一世”(第45页)或前世的五十年相关。但是,他对此诊断结果心存疑惑、半信半疑。之后,东声回到故乡,以近乎考古、刑侦、社会学意义上的田野调查方式,探索纠缠自己两部分记忆的现实地图,最终找到自己的前前半生,即相对于今生“新我”、“东声”而言的前世“旧我”、“李则广”(第65页)。

新我东声,也就是肉身东声、第一东声,于1963年生于甘肃省甘谷县七步镇海棠村,有过“三次婚姻,十个地方的生活,六个单位的工作”(第1页),在近乎六十年的人生跋涉中竖跨半个中国,先后在甘肃、宁夏、广东求学工作。旧我李则广,也就是肉身东声记忆中的第二东声,与前者同乡,民国二年生;于1931年入地方军阀马廷贤部下,不久抢夺堡子做土匪,杀人无数,结下私仇;三年后率众编入国民政府军队,加入胡宗南队,逐步被擢升为团长;抗战期间的1941年,率团在中条山对日作战,惨败后退役回到故乡,成为育马能手,为家族养马驯马;新中国建立后,成为生产队的饲养员;“文革”之初非命于早年土匪生涯时所结仇家的杀猪刀之下(第54-55、94-95页)。

第一东声拥有对自己今生的过去回忆以及对第二东声的历史回忆。今生-前世,归根结底,不过是作家用哲学-宗教术语所要表达的现在/过去-历史;借用今生-前世既可以为叙事提供架构,也可以为叙事增添魔幻色彩和可读性。

二、第一东声的身心病:回忆症

肉身东声是一位移居海滨城市珠海的大学教授-学者型作家。他的重度回忆症实际上属于医学上的记忆障碍(memory disorders)中的一个类别。他对今生新我与前世旧我的回忆共同寓居于他的肉身之中。回忆本身不断收集、保存、生产供回忆使用的原材料。与此同时,回忆本身具有自动编辑、累加、重构这些回忆材料的功能,从而让肉身东声失去记忆的遗忘功能。回忆症患者肉身东声的天性又总是“对任何深刻原因都有顽固兴趣。但是,有多爱就有多怕,谁都知道,任何深刻原因都指向过去和历史,不在记忆的深处就在时间的远处”(第11页)。高质高量的回忆和打破砂锅问到底的天赋相互结合,与肉身东声如影随形,让他深受看似轻省实际上不堪重负的回忆大山的压迫。

回忆症的症状不难猜想,即:不能不回忆,一旦开始回忆就没完没了,很难中止。任何一个偶然的意外的因素都有可能触发某一段特殊记忆,这原本很正常,人人都会如此,然而,对一个回忆症患者来说,坠入回忆却殊为危险,如同灾难,他们会深陷其中不能自拔,会反复纠缠事件的每一个细节,有时会对其中一些关键的细节做出修改,以便演绎出更好的结果,或者更坏的结果。这种行为医学上称作修改记忆。要么是病人自己做出的本能修改,要么是医生为了把病人抽离回忆而做的干预式修改。(第8页)

回忆症患者肉身东声四十年中不得不以肩负自己的过去/历史回忆为重担,或者说,比非回忆症者承担更多甚至过多的过去/历史回忆,特别是对自己不曾经历、似乎与己无关的过去/历史的回忆。对个人饥饿的回忆是肉身东声经历尤为深刻、体会尤为深入的记忆。他刻骨铭心地忆起:“我早年挨过饿,我们海棠村三年自然灾害时期饿死者过半。”(第29页)这些通过口传与亲历而给他留下刻骨铭心的记忆,以致肉身东声如今在自身享受物质富裕时需要减肥,甚至运用拟人手法描述个人减肥时的饥饿感,其性状、感受惟妙惟肖,非亲历者无以名之:

饥饿感在一点一点加深,变得更柔韧更阴郁。这时候,你如果继续不理会它,它还是没办法,它似乎变乖了,但是,此时的饥饿感就像一个渐渐在扩大的带状空间,里面爬满最小最小的蚂蚁,它们是这个世界上最小最小的魑魅魍魉,它们冰冷、真实、富有活力,似乎有能力突然抬起你这个大胖子,和你一起离开地面,飞往虚空,飞往一个勿需减肥不必回忆的地方。你如果足够有意志,不被迷惑,渐渐你会发现,蚂蚁们其实不在胃里,而在心上。饥饿感来自胃里,更来自心上。胃饿了,心更饿。你如果更仔细更冷静地观察,又会有奇妙的发现:原来蚂蚁不是任何魑魅魍魉,仅仅是我们心里的恐惧,对饥饿的恐惧。恐惧的可怕之处就在于,恐惧是反理性的,恐惧只需要一丁点理由就可以无限孳生,成倍放大,微微的饿会变成可怕的饿,一般的饿会变成要命的饿,克服起来很困难。(第29-30页)

胡杰:《要有光》之二,木刻 由胡杰提供

但是,肉身东声对强制植入饥饿回忆保持着猎犬般敏锐的警惕,以至于“过敏到了病态的程度”(第27页)。一定社会粗暴而简单地植入饥饿回忆,一旦取得巨大成功,就会转化为一种精神饥饿(第30页),甚至长期以精神DNA(spiritual DNA)的方式生存于“我”们的灵魂中,而不会随着社会历史变迁而模糊、淡化,直至被彻底消失。肉身东声将过去的忆苦思甜作为饥饿回忆植入的典型,描述如下:

我上小学初一的时候,每天有一节课是忆苦思甜课,现在没人要求忆苦思甜了,但忆苦思甜的习惯还在,我自己就经常不厌其烦地向我女儿描述我吃过的苦受过的罪,有时还会不由自主编造一些东西。总之,我们是这样一群人,喜欢用昨天的苦衬托今天的甜,喜欢把昨天的苦放大,把今天的甜也放大,放大苦是为了放大甜。我们总是用苦涩的口吻或者做作的诗意回忆父亲母亲,回忆童年,回忆故乡,回忆逝去的一切。至少有一半的作家是被回忆成就的,散文家的比例就更多一些。那天我也意外明白,我为什么从来不看散文也不写散文,是因为我有回忆症,我对“回忆的语气”,尤其是“由来已久的回忆语气”……(第27页)

肉身东声进一步对当代中国司空见惯的表格与回忆植入之间的关联做出哲人式的批判:

我的生命是被这些表格决定的。这些表格里只有过去没有未来。过去变成一份越来越长的清单,过去越来越充实,越来越有份量,越来越有影响力。那么,未来呢?未来呢?未来只需要不请自来,未来来了就会迅速成为过去,或者成为空气或者成为履历表上的一点痕迹,所以,未来是一个“伪命题”。我们的生活,是向过去投降的生活,向履历投降的生活。所以,有一种恐惧,人们至今都没有认识到,那就是对过去的恐惧,对履历的恐惧。正是因为这个原因,很多人会伪造学历伪造履历伪造社会关系伪造后台老板。

今天看来,喝孟婆汤至少有一个好处,让我们少填了无数表格。不敢想象,没喝孟婆汤就转世了,仅仅填表格一项,会耗费多少人力物力。何况一份太长太长没完没了的清单一定会成为成长的负担,让生命不堪其重,裹足不前。如果真是那样,人类的进步会大大减慢。这样看来,孟婆汤是全世界最值钱的一副汤药了。(第64页)

但是,从1979年肉身东声回忆症发作至今近四十年,个体自我以及家国记忆的病症并不是“过”或回忆症患者的记忆增强(hypermnesia),反而是“不及”或记忆减弱(hypomnesia),甚至遗忘(amnesia)。已经或期望醉生梦死的今生新我们普遍只有唯一且理所当然最高的目标:满足当下新我的贪欲或解决对名利权色的饥饿感。

对于这样的新我们,过去/历史,或被新我的物欲所遗弃,或被娱乐工厂制作成视觉大餐。其因不外乎是追求消除基本的物质匮乏,要么是填补空洞的大叙事及其如同打鸡血的自豪感,要么是享受现实或尚未实现的及时行乐。肉身东声在今生的经验观察中,有一个先知式的发现:“原来我并不是唯一的回忆症患者,所有的人其实都是回忆症患者。”(第27页)他们“身材长相各不相同,但有一样东西好像完全一样,瞳孔,一样的瞳孔,像是同一个厂家出厂的产品,设计者可能不怀好意,让每一个瞳孔只会释放苦涩、焦虑、顺从。更加令我吃惊的是,所有那些瞳孔看上去都像是回忆症患者的瞳孔。”(第27页)这是一种社会学意义上的回忆症。

这类回忆症患者,只有对物质财富、权力与娱乐的强迫回忆,即极度的对物质财富、权力与娱乐的饥饿感。这种回忆在量上不断增强,在质上不断错构、虚构、潜隐,形成当代中国社会的普遍精神“瞳孔”(general spiritual “apple of the eye”)。它在外在情绪表达上就是“苦涩、焦虑、顺从”。《三联生活周刊》2007年第32期的封面故事 “中产者的焦虑与渴望”标示着一个焦虑症、抑郁症(第67页)时代遽然之间悄无声息地来临了。这类患者人数众多,他们质量同一的记忆所指向的是被肢解、碎片化、扭曲、物质化的过去/历史。

这是一种没有未来的回忆,因为未来最终不过是对过去/历史中物欲的简单重复、复制与模仿。这种回忆症以侵蚀、肢解、吞没、占有未来为代价维持着与过去/历史保持高度一致、单调的当下的物质饥饿感。

肉身东声基于以上认识,不禁进一步追问自己:“人的前世难道仅仅在过去?会不会像小说,人的前世,哪怕是一部分前世,不在过去,而在未来?”(第64页)肉身东声在整篇《七步镇》中提及到两种类型的前世或历史:一个是记忆中的前世,即肉身东声今生之前的历史;一个是小说创作意义上的前世。两种前世,所指的都是一种不在场。肉身东声所谓的“小说的前世在未来”(第12页),所说的涵义是,小说中的事件/事实是作家笔下的创造,对当下而言是一种不在场的存在,但又是一种指向未来在场的存在。或者说,相对于落笔前孕于胸中的潜在文本,事件/事实是不在场的,或者说,不是现实文本。但是,一旦事件/事实被创作出来,潜在文本就转化为现实文本。

因此,作为现实文本的小说所构造的事件/事实,它们的前世不是过去/历史的存在,而是具有未来可能性的潜在文本。相对于坚硬而粗糙的现实,变得柔和而细腻的历史也是一种不在场。但是,它是一种指向过去但不可能在未来再现的存在。肉身东声在小说创作的想象世界中试图让回忆给过去的未来可能性留下一点空间,也就是为个人自我与家国自我突破钳制过去/历史回忆的“铁笼”(Iron Cage)而提供新的可能性。

三、对“我”的双重拷问

苦不堪言的回忆症促动信奉物质主义的肉身东声在两个“我”的纠结下展开一场自我拷问之旅:“我是谁?我是什么?”(第45页)

显然,自己的肉体是自己的全部。肉体之外并没有另一个自己。肉体的重量就是“我”的重量,两者完全相等。我是谁?我曾经是谁?[Who Am I?Who Was I?]这样的疑问不过表明我还活着,这具臭皮囊还健在。它用血肉养育着我的疑问,养育着我对肉体的轻蔑,对灵魂的仰慕。当它死了,一切疑问一切偏见也将消失。最被轻蔑的东西,最伟大,事实可能正是如此。除了肉体,还有什么?什么也没有。什么潜意识,什么超心理,什么前世,什么灵魂,什么自我,这一切都不过是肉体本身的一部分性质,肉体能品尝酸甜苦辣,同样会发出疑问、产生幻觉,仅此而已。(第40-41页)

这种以怀疑主义拷问灵魂的自问自答切入到“我”的肌理之中,呈现出今世之“我”的混沌、动荡、无根、无序与无可言喻。

……所谓的我并不是一个边界清晰,性质稳定,在远处等着被寻找的一样东西。我的来源,我的构成,实在过于复杂,一言难尽。如果把所有的前世都找出来,如果把所有的血缘关系和神秘关系都补齐,我就是世界上最复杂的一样东西。我的头号异已不是他人,正是我自身。“我”身上最强势的异己正是我自身。习惯上所说的这个我,离我最近的这个我,实际上被数不清的成份复杂的我重重包裹,以至于我总是无法区分哪是自身哪是异已,何时是自身何时是异己。有时候,一部分我还会乔妆打扮成各种世俗面目出现在我面前,比如财富、光荣、梦想、爱情、邪教、黑社会、乌托邦……很多时候,我很像是被大千世界搞乱了,其实是被自身搞乱了。

反正,如今我比任何时候都深信,我是绝对没办法找到一个准确无误的我的,我甚至没办法窥视我的全貌于万一。问题并不是没有精力没有时间,而是,这个我,压根就是不可测量之物,不可猜度之物,不可触知之物。(第92-93页)

但是,颇具吊诡意味的是,需要被治愈的回忆症绝非一无是处,反而可以给“我”带来帮助。回忆症被治愈后的肉身东声又被新的记忆问题所困惑:如今“原本十分鲜活生动的记忆,突然变得相当遥远相当模糊了,甚至完全消失了。新的记忆取代了旧的记忆,旧的记忆就好像从来没存在过一样。这是我原来一直学不会的本事。”(第46页)而原先的新我要与旧我联盟,所共同对抗的正是今生患上深度失忆症的时代:“我的回忆症,一方面的确是一个不轻不重的顽疾,另一方面,也有可能是我对遗忘之普遍做出的本能反抗,认为这个世界太习惯于遗忘,人们太习惯于遗忘,所以反而得意于自己有回忆症,偏偏不去治疗。”(第39页)肉身东声以回忆症患者身份成为现代意义上的抗议遗忘者。

回忆症患者肉身东声的回忆,既是不得不回忆的回忆,也是不得不不间断地反复修改对过去/历史回忆的回忆。在回忆叠加、重组、修改、复制过程中,构成回忆的物质要素即事件/事实本身被排挤出回忆的自我制作网络,以至于回忆成为自身回忆的物质要素,即可以不断延伸对回忆的回忆形成,最终独立自主的回忆王国。回忆王国如同地壳下的岩浆高度活跃,随时随地全盘占据回忆症患者的灵魂,将肉身东声自身隔离在外在的事件/事实之外。这个自给自足、盘踞精神世界的回忆王国,通过自我隔绝而创建出自在而自为的自由之境。肉身东声的回忆王国反复点开名为“回忆过去”的文件夹,一份又一份文档时常自我记录、修改、累积:早年的饥饿(第25页),用半个向日葵换来女孩小迎的吻(第8页),女孩小迎“没有理由的死”(第9页),在异乡寄居篱下时被人批斗(第52页),父亲被视为反动军官而成为无产阶级专政的对象(第35页),自己通过自主设计而在记忆中生下自己的第二个女儿小羽(第28-29页),三次婚姻的破裂(第15页),母亲“毫无理由”的死 (第17页)……。

肉身东声的回忆王国凭借自己强大的回忆能量将回忆流溢到“记忆的深处”或“时间的远处”。前世或历史的“李则广”成为肉身东声即第一东声回忆王国中的第二东声。第二东声在梦境中反复重现在第一东声的回忆之宫。两个东声衔接为一体,构造出在现今-过去/历史意义上的完整的肉身东声。这个被迫隔离也主动隔离的回忆王国为肉身东声设置了一套自我保护机制。肉身东声正是因为被回忆症所困而选择的教授-作家职业,为他摆脱今生周遭世界中的物欲横流提供了一睹有效的防护大堤,不致让他因贪污腐化、滚滚名利、犬马声色而陷入监狱与死刑之苦。

最为重要的一点是,一方面,回忆症本身不离历史虚构主义的危险,但是,另一方面,隔离之境中的回忆王国给肉身东声带来了人性应有的基本尊严:我回忆,我存在;我回忆,我做主;我回忆我的过去以及我的历史,我才是一个由“我是”(I am)与“我曾经是”(I was)紧密联结构成的人,才是一个时间上完整的人;我的回忆仅仅是我才有的回忆,我因为我独一无二的回忆而成为一个具有唯一性的人。由个体回忆体现的基本尊严,才有可能让过去以及历史中的每个事件/事实获得唯一性:每个罪恶不再重演,每个良善不断更新而愈加良善。具有基本尊严的个体才有可能尊重其他个体自我的回忆。“我”与他“我”的回忆具有差异性,“我”与他“我”的回忆又各自具有唯一性。“我”的回忆所体现出的差异性与唯一性共同保障着人类的普遍尊严或底线尊严(bottom-line dignity)。

历史,无论大小,都是没办法重复的。任何历史都有唯一性。黑格尔说,历史上的事情都会出现两遍。现在看来,这话可能更是黑格尔的忧虑,欧洲知识分子的经典忧虑,就像我们这儿,很多人担心文化大革命会重演一样,过去我也是众多的担忧者之一,现在不会了,以后不会了。米兰·昆德拉的话大概更准确更接近事实:这个世界赖以存在的基本点是回归的不存在。孙中山的话像政治口号,其实是大实话:世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。我这个悲观主义者一瞬间竟然成长为乐观主义者,坚信以后再也不会出现希特勒、墨索里尼这样的人了,我做土匪头子的那个年代也不会重演。(第27页)

由第一东声与第二东声构成的具有完整的现在-过去/历史的肉身东声,不得不面临一个极其严肃的道德难题。第一东声对自己已经过去的前半生要担负道德责任。这一点是自然法(natural law)提出的普遍伦理要求。因此,肉身东声对童年玩伴女孩小迎“没有理由的死”一直无法释怀,甚至将此次意外死亡事件的直接原因直接归于首提玩捉迷藏游戏的自己。但是,对于肉身东声不曾经历、只作为自己生存之前的历史或历史背景而存在的历史,他是否应当承担道德责任?

既然一个人在投抬转世之前先要喝孟婆汤,说明上帝造人的游戏规则十分透明,老鼠的责任老鼠承担,猫的责任猫承担,不能突然又说,猫的前世是老鼠,所以猫还要承担老鼠的责任,如果真是这样,喝孟婆汤的意义在哪里?著名的人类学家,享年100岁的克洛德·列维·斯特劳斯说:“人有一种放弃自己责任的倾向。”我很同意他的看法,我自己也有这样的倾向。但是,他所说的“人”显然指“只来一次的人”。至于再三转世的人如何承担前世以及前世的前世的责任,没见他有过论述。

我坚信,孟婆汤不是白喝的。(第57页)

对此,肉身东声提出三个环环相扣的尖锐问题:“前世的我和现世的我,是不是一个道德整体?”“我要不要为我的前世负责?”(第33页)“前世的过错暨责任应该由谁承担?”(第56页)肉身东声不能不发出这些质疑,而答案是不言而喻的。如果“我”们将“我”们的过去/历史切割为一个时间片段,一切价值与意义只能从这个片段中取得,那么,自我或“我”的过去/历史终将无法认识自身。人不揽镜则无观看己貌之可能;人无他“我”则无获取自我意义之可能。

同样,今我无昨我、历史之我则无道德-理性反思之可能。简言之,人若如古希腊哲人赫拉克里特所言生存于流变之中,只有当下的瞬间构成自我的全部,那么人的动物性决定人必然走到“怎么都可以”(anything goes)的自然状态(natural state)。在《七步镇》中,第一东声与第二东声之间并非非此即彼(either/or)的关系,而是身为回忆症患者的第一东声对自己的今生从心理学、哲学、伦理等多层面上出击,锲而不舍地追溯“我”的来龙去脉,以致不得不回到前世或历史探索第二东声与当下的“我”、“之间”的关系。肉身东声若无前世即当下自我的历史,则无法给现世提供了解自我来源的出口。

历史不是一个自闭的黑暗王国,以至于“我”们无法进入。历史是当下自我出生于今世的入口,犹如母亲的子宫颈。反之,肉身东声若无现世的道德-理性反思,一切前世即过去的历史只会成为混沌与虚无。一个纯粹碎片化的当下自我对当下自我的设问只不过是毫无意义的自我呓语,自得其乐或自寻烦劳、自报自怨。一个碎片化的当下自我只有突破自设的洞穴,与过去/历史上的自我衔接,将前世与今生、过去与现在、历史与现实相互对照,彼此映照,互相纠缠,彼此博弈,将前者与后者共同融合为一个时间完整的“我”本身,才能在现在-过去/历史的视界上获得新的对自我的整全认识。显然,诚如前文所言,人之所以为人,正在于人具有完整的现在-过去/历史意义上的生存方式:不仅与自己的过去构成一体,更与自己过去的过去即历史不可分割。既然人要为自己的过去负起道德责任,那么,同样,每个“我”也要为“我”自己的历史负起道德责任。

那么,现在的问题是,以肉身东声为代表的“我”如何承担起过去与历史的责任?《七步镇》的解决方法是,肉身东声自己以回忆症的方式主动承担,使之成为肉身东声的一个有机组成部分。这是一个颇具哲学-宗教意蕴的解答:一切历史都是今日个体自我的历史,一切历史过错都是现今个体自我的过错,一切历史责任都是如今个体自我的历史责任。

进言之,一切家国历史都是现实个体自我的历史,一切家国历史过错都是此在的个体自我的过错,一切家国历史责任都是当代个体自我的历史责任。只有无数个“我”的道德自觉、觉醒与承担,才会为消解家国历史的过错甚至罪孽提供微弱而强大的力量、勇气与行动,使之不再以变异的形式再次出现。无数个“我”对家国历史的回忆有助于消除历史中个体自我自身责任的不完全、不完备而导致的恶果。《七步镇》所揭示出的回忆中的道德关怀问题,无疑大大拓宽了个体自我与家国自我的灵魂视野。

四、“我需要被拯救,而不是被治疗”

肉身东声在治愈回忆症之后,不仅有上述新的记忆问题——新记忆取代旧记忆,导致旧记忆被遗忘,而且认识到要完全治愈回忆症,还需有一股崭新的力量由外而内翻转后回忆症患者的回忆王国:“我其实从来没有爱过,回忆症搞乱了我的精神,令我没有能力和精力去爱,去好好爱一个女人,这一点,在回忆症好了之后才变得更加清楚。即使是我自己,以前也未曾意识到。”(第30页)对此,肉身东声痛彻心扉:

我不能不怜悯这样的“我”!

……我对居亦[肉身东声的新女友]的爱,让我大感辛酸。正是对爱的需要,让自己知道自己多么贫贱。“爱是我们贫贱的一种标志。”西蒙娜·薇依的这句话我一直半懂不懂,此刻终于懂了。(第45页)

肉身东声多次直接或间接引用法国犹太女哲人西蒙娜·薇依的格言:“爱是我们贫贱的一种标志。”(第61、64、72页)而他给回忆症开出的药方只有由西蒙娜·薇依提供的一味药:爱。

……刚才是不是提到了回忆症?没有吗?反正躲不开回忆症,回忆症的根源其实不一定那么远,那么神秘。回忆症的根源就是爱的缺乏,爱的饥渴。当我日复一日地模仿我母亲的厨艺喂养自己的时候,表面看来我在回忆我母亲,事实上,我在自己疼爱自己、怜惜自己,我既是我自己,又是我母亲。你说有没有一点道理?这是我现在才认识到的。

肉身东声在深层的哲学反思中,特别通过他与重庆籍澳门人孤儿居亦之间的忘年爱情,发现回忆症的症结是一种饥饿,一种爱的饥饿,即“爱的缺乏,爱的饥渴”。在回忆症患者东声看来,饥饿回忆首先是他自己的回忆症在心理学上的根源;而一切饥饿回忆不仅具有过去/历史的依据,而且成为现实-历史道德罪恶的心理根源。肉身东声最初在双重拷问中将个体自我与家国自我的现实-历史道德罪恶归因于心理问题。

他在回忆症驱使下在隔离的回忆王国中只兢兢业业从事一项记忆工作——回忆,即复制、生产过去/历史中的苦难与死亡,甚至通过想象建构过去/历史中的事件/事实(如二女儿小羽自杀),以此方式表达自己对曾经存在如今不存在(如小迎、母亲)或根本不存在的事件/事实中的人的爱。这种爱似乎爱的死去活来、欲死欲活,充满疼爱与怜惜,但终究只是一种自我中心主义的爱、一种古希腊神话那耳略苏斯(Narcissus)的自爱:与他者隔离与封闭的唯爱自己;一种自我想象的爱。从以“我”为君王的回忆王国的铜墙铁壁中打开一道敞开自我的门,最需要的力量并不仅仅是来自外部的医学治疗。这并不是说这种外部干预治疗法根本无用,而是说这种治疗只能找出肉身东声的病因,减缓回忆症带给他的高强度压力,正如许诺远处有梅子树也可以让士兵用想象的梅子解当下的渴。

在不断的双重拷问中,他最终对自我危机的反思直接触及到人类的终极问题:“我是我的累赘,我是我的债务,我是我的罪过,我是我的疑问。我的生命里最尖锐的东西就是‘我’!” (第45页)到此为止,肉身东声已经站立在反思的喜马拉雅山顶——回忆症的病根不只是身心病,归根结底是一种哲学-宗教意义上的意义缺乏症。而要真正治愈肉身东声的回忆症,尚需要新的来自外部的力量:爱的治疗。

《重负与神恩》封面

诚如西蒙娜·薇依所论,爱的形成并不依赖于由想象建构的回忆,而是需要“深信他人的真实存在”(《重负与神恩》,第62页)。她为沉湎于回忆、流连于回忆王国、被回忆折磨的肉身东声类型的“我”找到走出回忆堡子之门:

通过有躯体的外表去爱想象中的人,当人们察觉之时,还有什么比这更为残忍的呢?这比死亡更残忍,因为死亡并不妨碍所爱的人曾经存在。

这是对以想象去爱——这种罪过——的惩罚。

在人中间,人们能完全认识的只有他们所爱之人的存在。

深信他人的真实存在便是爱。(《重负与神恩》,第61-62页)

肉身东声需要一个真实的实在、一个他者、一个给予爱的他者以及自己积极接纳、回应这个给予他爱的他者来治愈回忆症。在隔离的回忆王国之外,在肉身东声的当下生活中,给予爱的他者就是与肉身东声之间建立忘年恋的居亦。两人之间的肌肤之亲(参见第24、59页等处),瓦解了肉身东声回忆王国的坚固堡垒。肌肤之亲并不仅仅是一种动物性的肉欲,当然更绝非是对另一肉体的独霸、占有,而是一种彼此给予、亲密共享、彼此敞开。就此而论,在他者的爱以及与他者的爱之中,肉身东声从回忆堡子中被拯救出来,并石破天惊地发出警世之语:“我需要被拯救,而不是被治疗。”(第66页)这种爱根本不是想象中纯而又纯的理念,不是回忆中以自我怜悯的方式怜悯他人,而是切身的彼此独立的互为他者之间的敞开。

但是,今生的爱也有成为过去/历史的危机。在与居亦热恋中的肉身东声捕捉到这个爱情保鲜课题:

任何恋爱,迟早都会变成爱的履历爱的历史的延续。继续相爱的理由,是曾经相爱,过去相爱。未来由过去决定。这原本没有疑义。但是,没有疑义也就没有激情。爱情更是激情。我们仍旧会时不时忆起黑沙海难的那个吻,以及汤池寺的那次做爱,就足以说明,我们的爱情已经变得乏味。虽然可怕,却是事实。我这么说,并不意味着我打算和居亦分手,我保证,绝对没有,我只是发发牢骚,向生命发发牢骚。爱是我们贫贱的证明,再一次想起这句话时,我其实很不服气,我甚至有点厌恶人类智慧了!(第65页)

肉身东声意义上的爱情事件/事实所包括的要素是行动、动机与能力。三者缺一不可,共同形成爱情保鲜剂:“爱是世界上最难的事情,因为,爱不只是态度,更是能力,如果爱牙齿都需要学习,爱一个人就更需要学习了。”(第61页)

五、爱的治疗:隔离与敞开

上文在分析中已经提及肉身东声通过回忆症建构出一个绝对内在的回忆王国、一座彻底隔离的记忆堡子。它维持住肉身东声的基本尊严与抗议权,铸造出一个由现在-过去/历史构成的“我”肉身东声。

但是,这个绝对内在的王国所面临的最大困境是自我中心主义,以爱他的名义来行爱己之实,用虚拟的爱替代真实的爱,用土匪堡子中唯我独尊的回忆占有(memorial occupation)将面向他者的共享排除在外。不过,正是这种绝对内在的记忆堡子为绝对外在的敞开提供了基本条件。敞开与隔离互为前提。敞开如何可能包含于隔离,或者说,隔离如何打开敞开?

《七步镇》以肉身东声的爱情事件/事实描述了“包含”与“打开”成为可能的方式。具体而言,在肌肤之亲事件/事实中,从隔离视角出发,作为他者的“我”与作为“我”的他者之间发生的肌肤之亲事件/事实,首先与肌肤相关。肌肤在回忆主体之外(准确地说,在回忆主体的最边缘),隔离了自我和他者,但与此同时,并没有将隔离者最后变成由两个肌肤所包裹的密不透风的“我自身”。对于个体自我而言,“我”的肌肤具有天赋的能力来回应来自于外部和内部的影响。但是,这种回应包含着既包裹隔离又突破隔离、既限定“我”又超越对“我”的限定的双层意义。

所以,肌肤之亲既保护“我”,又暴露“我”;既隔离“我”,又敞开“我”。它是绝对内在与绝对外在的统一。参与这种相遇事件/事实的两个个体自我,通过抚摸、情话、呻吟、无语、凝视、气味等表达出既内在又外在的关系:双方通过外在绝对的赤裸毫无保留、竭尽全力地贴近而非霸占对方绝对的内在与外在自我。但是,与此同时,双方又无法真正打开赤身裸体而进入另一个他者内在之中。在肌肤之亲事件/事实中,两个个体自我互为他者,都既保存又失去个体存在者的身份,形成介于存在和非存在之间的“无‘我’之境”。(参见列维纳斯:《总体与无限:论外在性》)

《总体与无限:论外在性》封面

在肌肤之亲事件/事实中,两个“我”相互给予、相互接纳。在此过程中,双方中的每个个体自我既是绝对内在的,例如,肉身东声保持住自己绝对内在的回忆与痛苦,也是绝对外在的,例如,肉身东声赤身裸体呈现、表达自己的全部,不断渴望接近另外一个非对象化的“我”。肌肤之亲表现出内与外之间的微妙张力。通过绝对隔离-绝对敞开这样一种看似矛盾的关系,肉身东声不是在别处,而是在人与人之间的关系上获得被拯救。只有这种互爱的人-人关系才可以提供这种被拯救(salvatedness),而任何医学治疗与此无关。

值得注意的是,就这种关系而言,《七步镇》的主角“东声”是一个双关词:主要人物的姓名,来自东方中国发出双重拷问的声音。《七步镇》在描述肉身东声的第一个(童年)女友时使用了一个颇有寓意的姓“小迎”,而在描述他最新也是最后一个(忘年交)灵魂伴侣(soulmate)女友时使用了另一个同样寓意深刻的姓名“居亦”。“小迎”、“居亦”分别表达出肉身“东声”在发出来自灵魂深处的呼号之后,通过“最初对他者的欢迎”到达“最后与之共居”的灵魂巨变过程。两个绝对隔离者之间的关系转变为一种敞开关系。对他者的欢迎与共居都建立在一种绝对隔离之上。

隔离与敞开之间发生关联,就是从绝对内在的自我中心踏入到绝对外在的欢迎-共居的过程。正是在这个过程中,绝对内在的隔离与绝对外在的开放保持住自身的独特性与每个自我的差异性。

六、结语:一部丰富“我”们与家国百年“动荡”精神史的长篇小说

《七步镇》娴熟地驾驭本文开篇所提及的理论工具,将当代中国近五十年的历史微缩在故事主角东声的个体自我之中,再按照前世-今生的轨迹上溯到前五十年,由此形成“今世→前世”的叙事架构。就文学技巧而言,《七步镇》以倒叙手法先描述个体自我灵魂“那些小小不然的起伏和变化”(第4页)的五十年史,将之与家国自我灵魂“动荡”(第4页)的前五十年衔接。中国近百年动荡史在个体自我与家国自我之间的交织中逆向铺展开。

个体自我灵魂的百年史与家国自我灵魂的百年史在彼此交叠与相互纠缠中如惊涛骇浪般颠簸与翻转。因此,《七步镇》对个体自我灵魂的双重追问——“我是谁?我曾经是谁?”,即古希腊德尔菲神庙镌刻的神谕“认识你自己”在21世纪汉语想象世界中再次发出的回声,就不仅是对当下“前半生”自我的设问,也是对前“前半生”自我的设问。也就是说,《七步镇》并不局限于对个体自我灵魂的双重追问——就个人的“我是谁?我曾经是谁?”的设问而言,更是对中国近百年的家国历史灵魂的双重追问——就一个国家-民族的“百年中国是谁?百年中国曾经是谁?”的设问而论。如果说近两个三十年不可割裂,那么近两个五十年同样如此。

《七步镇》是一部半自传性质的心灵扫描仪。它扫描出一幅百年个体自我与家国自我的灵魂图,诊断出近六十年特别是自1979年以降众多个体自我对待过去/历史患上严重的遗忘症。这种病症就是一种化妆为神经-心理疾病的历史虚无主义。即使它在外表上会对历史表达出高度的尊重感,但是,这种文化意义上的记忆障碍是一种选择性记忆,在本质上就是选择性遗忘。经过它的错构、虚构、潜隐,个体自我与家国记忆不再是一个保持人性尊严、唯一性与差异性的有机整体,对于个体自我与家国自我的身份确立与重塑都并无裨益。

《七步镇》大胆地开出爱的治疗法应对遗忘症或爱缺乏症,将对个体自我与家国自我的精神病理学批判不断向反思的至高处推进。它先从历史纵向上将批判推进到有关“我”的整体性、“我”的尊严、“我”的历史罪责与道德责任问题,后从现实横向上将批判推进到有关被拯救、爱等终极问题之上。这两者正是亟待21世纪中国重新发现、认识与塑造的重大议题:每个作为个体自我与家国自我的“我”,要培育出整全的(holistic)的“我”——具有现今-过去/历史即时间上整体的“我”,以及彼此相爱即人际关系上整体的“我”。

《七步镇》的整全自我观在文本自身的思路上由前者而向后者推出,但是在文本的要旨上反其道而行之,即从后者而向前者推出——每个个体自我与家国自我的“我”先与他“我”和解,然后所有的“我”与“我”的过去/历史和解。

比较而言,《七步镇》是魔幻的,也是现实的。它的魔幻在于如同马尔克斯的《百年孤独》一样,主角可以来回穿越百年激荡起伏的光阴隧道;他的现实与余华《活着》并无二致,以个体的“动荡”串联起百年家国的狂飙突进式巨变。

相对于张贤亮的《灵与肉》,《七步镇》从大历史叙述灵/肉近百年的纠结与纠缠;相对于贾平凹的《废都》,《七步镇》的历史厚重感映衬出当代中国近四十物质主义病毒危害愈深愈广,依然虚浮与轻薄,且具有遗忘、焦虑的时代特征,但有其过去/历史上的内在起源;相对于陈忠实的《白鹿原》,《七步镇》的现实真实感映射出在中华大地上百年或明或暗的争夺权力之战,虽惨烈而剧痛,但也尚不乏高于同态复仇的正义与仁爱、侠气与柔情;相对于莫言(1955年-)的《丰乳肥臀》,《七步镇》在传奇性与魔幻性上稍有逊色,但对个体自我与家国自我之身份、被拯救、爱等终极问题的思辨味道浓郁。无疑,《七步镇》是一部可以极大地丰富“我”们与家国百年“动荡”精神史的长篇小说。

2018年2月28日定稿于上海

(作者系复旦大学哲学学院博士、教授,本文原题《对个体与家国历史的双重拷问》。)

- 发表评论

【已经有()位大神发现了看法】